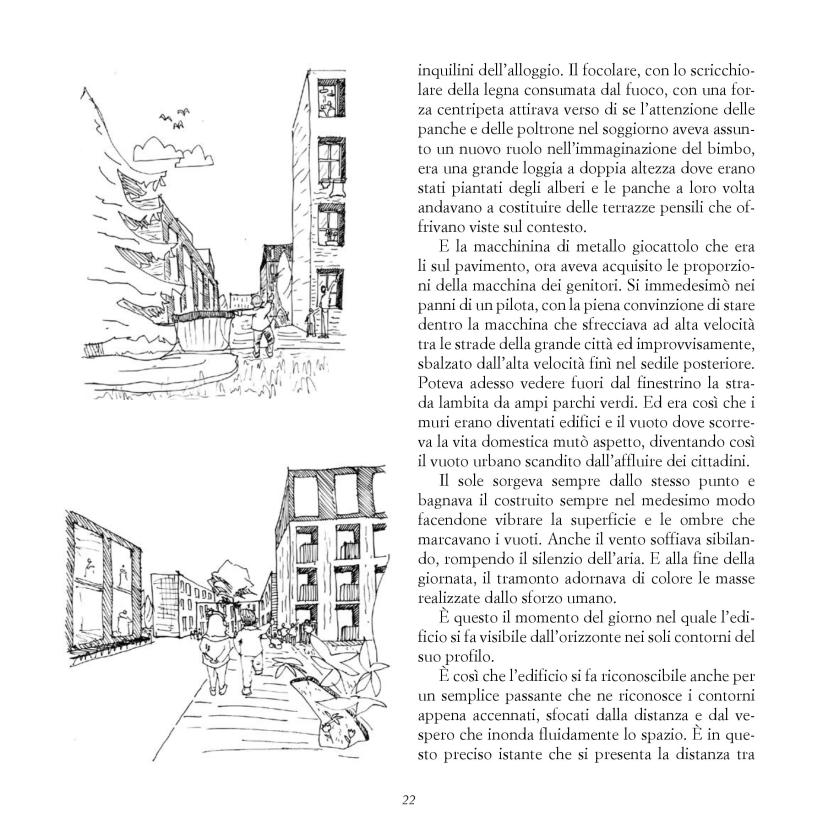

Qualcosa rapisce lo sguardo tra gli edifici sparpagliati nel campus. Movimenti formali si susseguono senza un legame tra loro. Ogni padiglione ha un un proprio carattere che è alla base della ricerca stilistica dell’architetto da cui è stato progettato. Tra questi ve ne è uno, che rasserena, attira a se. Una bussola interiore nell’essere umano indica una forma nota a chiunque, anche agli occhi di un bambino. La forma domestica. La forma vernacolare per eccellenza che attiva nella mente del fruitore la presenza di una casa o qualcosa ad essa affine. Tante case, tanti volumi con tetti spioventi sovrapposte l’una all’altra, in modo apparentemente casuale, disordinato.

Dal parcheggio del campus Vitra a Weil am Rhein in Germania, si intraprende la strada pedonale per raggiungere la Vitra Haus, disegnata da Herzog & de Meuron e inaugurata nel 2009. Si lasciano alle spalle gli altri edifici. Avvicinandosi, dal piano terra notiamo la presenza di una corte definita dalla composizione dei vari volumi che determina un vuoto centrale. Intorno alla corte corre una seduta, stabilita dal disegno ondulato della parete di uno dei volumi poggiante a terra. Qualche anziano seduto che fuma all’interno di questa cavità artificiale, bambini che si rincorrono mentre i genitori li rincorrono a loro volta con un panino in mano per convincerli a mangiare, ma il gioco ha la meglio sul cibo.

Ed è proprio in quel momento che si nota un recinto, dove uno di questi bambini entra per mettersi a cavalcioni su dei piccoli elefanti finti. Osservando bene si capisce che sono gli elephant progettati di Eames. La mostra degli oggetti di design Vitra inizia all’esterno dell’edificio, e soprattutto inizia come gioco definito spazialmente da una semplice staccionata di legno a forma circolare. I due architetti sembrano partire da questo concetto fondamentale, accomunare l’astrattezza alla domesticità di un luogo. La modernità, data dalle potenzialità strutturali dei materiali, è accostata all’istintività dell’essere umano nel riconoscere la natura di un determinato ambiente. Herzog & de Meuron riescono ad esaltare con enfasi l’energia della semplicità formale grazie anche all’uniformità del colore: il grigio antracite dei 12 volumi, che stabiliscono lo sviluppo verticale di 5 piani.

Così, di giorno, risulta essere un edificio introverso, ma l’apertura verso il contesto con grandi vetrate viene enfatizzata solo nelle ore serali quando il bianco delle pareti interne riflette tutta la luce artificiale emanandola verso l’esterno. La Vitra Haus così sembra voler acquisire il ruolo di un lighthouse, il faro del campus.

L’uso del bianco nello spazio interno ha uno scopo, essere lo sfondo silenzioso alla varietà dei prodotti di design della Vitra. Cosi come nelle quinte teatrali, gli ambiti domestici vengono proposti non asettici, ma vitali, sembra che gli abitanti abbiano appena lasciato il soggiorno. Ci si sente ospiti.

Il percorso interno è scandito da una successione di scale con una diversa sezione e forma, da doppie altezze che stabiliscono una connessione e una continuità di sguardi tra i diversi ambiti, da vetrate a tutta altezza verso il contesto e vetrate che affacciano verso la corte interna.

Le pareti interne hanno una diversa inclinazione tra loro. È così che i due architetti fanno percepire le falde spioventi. A volte sono dei piani dove il fruitore può sedersi, come accadeva nella corte, altre volte ancora sono delle tele dove vengono esposte sedie e poltrone, fluttuanti, come appoggiate su un piedistallo d’aria. Un richiamo forse a Marcel Duchamp, rendere arte un oggetto di uso quotidiano semplicemente elevandolo su di un piedistallo.

Ma si rimane interdetti guardando al metodo progettuale dello studio svizzero. Nello stesso arco temporale progettano e realizzano lo Stadio Nazionale a Bejing, inaugurato nel 2008. Un oggetto architettonico caratterizzato da un gesto formale forse troppo marcato. E il richiamo alla struttura, e all’immagine, del nido degli uccelli va in collisione con quello dello stadio. L’immagine di un luogo domestico, il nido, va in collisione con la natura di luogo per lo sport. Un processo che ha un fine eccentrico. La risposta di questo comportamento bipolare dello studio di Basilea la possiamo trovare solo ora, nel nostro presente, guardando gli ultimi progetti del duo svizzero. Più nello specifico i due progetti sono: il nuovo stadio a Bordeaux finito di realizzare nel 2015, e il nuovo stadio del Chelsea a Londra ancora in sviluppo.

L’attenzione progettuale ricade non tanto nella forma quanto nello studio del tipo architettonico, dello “stadio” in quanto luogo delle manifestazioni sportive che ha l’obbligo di ricoprire un ruolo importante in quanto luogo urbano. Così il portico d’ingresso, in entrambi i due casi su citati, è trattato come un ambito con proporzioni monumentali col fine di essere l’inizio di un percorso che prepara il visitatore ad entrare in un luogo adibito a manifestazioni per la città. La forma strutturale non è un richiamo ad un immagine che si ritrova in natura e il materiale è appositamente scelto per connettersi con il contesto naturale, nel primo caso, urbano nel secondo.

Herzog & de Meuron lasciano intendere la loro piena maturazione come architetti. Concentrare l’attenzione del fare architettura nel rievocare, reinterpretare le caratteristiche dei diversi tipi architettonici per non allontanarsi dalla linfa che genera l’architettura per l’uomo.

Una frase sembra essere sussurrata nell’interpretare la loro crescita come architetti, uno dei 20 aforismi di un architetto loro connazionale, Luigi Snozzi: nulla è da inventare tutto è da reinventare.

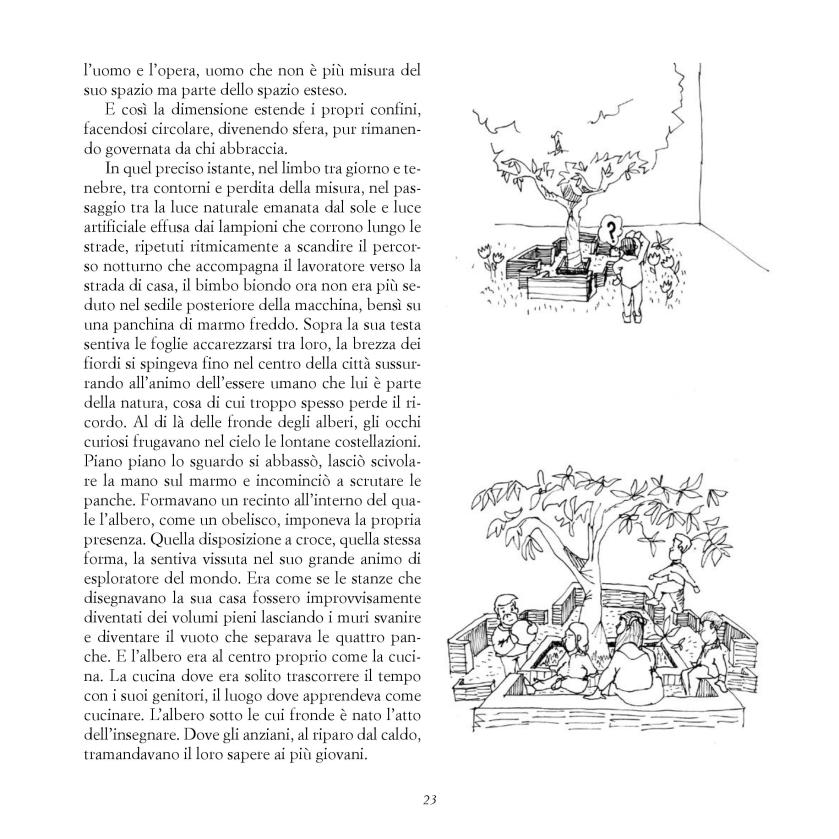

Quattro travi alte un metro giunte tra di loro a formare un quadrato in pianta. Questo limite architettonico che delinea un’ambiente viene sospeso da terra. I punti di appoggio sono tre pilastri nascosti dalla vegetazione circostante, innestati nella lieve pendenza che accompagna il visitatore nel vuoto centrale posto ad una quota inferiore rispetto al piano stradale; una stanza a cielo aperto dove l’orizzonte scende di livello.

Per entrarvi, il visitatore supera la strada carrabile, approda sulla rotonda, e scivola delicatamente al centro di questa oltrepassando la soglia marcata dal quadrilatero e dal cambio di quota.

Gino Valle lascia che i rumori della città, le macchine che ruotano intorno a questo monumento, i clacson che si susseguono, ma fortunatamente anche le grida giocose dei bambini che attraversano la strada o le parole delle persone che passeggiano, entrino all’interno di questo luogo urbano.

Il Monumento alla Resistenza a Udine, di Gino Valle, che simboleggia la resistenza partigiana della Seconda Guerra Mondiale vede la sua realizzazione nel 1969, non è un monumento fine a se. Non un punto focale. Non un oggetto che deve essere ammirato da una certa distanza e che lascia solo al senso della vista umana la possibilità di essere apprezzato.

Lascia anche che sia il tatto a partecipare, nell’accarezzare il cemento a vista delle travi. Cemento che possiede una sua potenza materica data dal negativo delle cassaforme in assi di legno.

All’udito, non solo riguardo i suoni urbani. Qui Gino Valle riesce a fornire una voce all’architettura. Un sussurro che nasce dal cadere dell’acqua su di un pavimento anch’esso di cemento. I rami d’edera che si impossessano delle travi dalla primavera fino al tardo autunno, nelle giornate di vento producono un sibilo, che proprio per quel cambio di quota rispetto alla strada carrabile, prende forza e non viene annientato.

Un monumento che oltre a ricordare, a materializzare la memoria di una determinata popolazione, ricorda ogni giorno il presente, ne scandisce come un orologio a cucù l’attimo in cui si vive, i colori della stagione in cui si sta vivendo. Ci ricorda che la vita non è solo porsi obiettivi, correre per raggiungerli, lavorare, comprare… ci ricorda che a volte dobbiamo essere spettatori dello spettacolo che la Terra sa fornire. In primavera, l’edera, priva di foglie dal freddo inverno, incomincia ad avere i primi germogli, per esplodere in un verde intenso nel periodo estivo e salutare in autunno con un rosso passionale.

Gino Valle è riuscito a fondere tutto ciò: monumento, natura, orologio delle stagioni in un elemento della città architettonicamente insignificante, una rotonda stradale. Ma proprio per la sua celebrazione quotidiana dei cittadini che ne lambiscono le sponde ogni mattina e ogni sera è forse uno degli elementi più visibili e funzionali per l’atto del ricordare.

Tralasciando momentaneamente il significato che porta con se il monumento, all’interno di questo quadrato, queste quattro travi di cemento, sembrano abbracciare chiunque voglia in realtà resistere al modo frenetico con cui l’essere umano modifica il suo modo di vivere.

Una costruzione archetipica nella sua costruzione, se vogliamo, ma che fa affluire al suo interno temi architettonici essenziali: luogo di memoria, luogo di aggregazione, verde urbano, snodo stradale, percorso pedonale e percorso stradale non tralasciando nemmeno per un istante, forse il tema architettonico più importante: accogliere i sentimenti e le percezioni primordiali dell’essere umano.

Non badarono all’articolazione volumetrica e alla composizione dei pieni e dei vuoti che delineavano percorsi e sequenze prospettiche da scoprire, né alla capacità che solo un bravo architetto ha nell’usare il calcestruzzo. E neanche badarono all’alternanza di spazi dinamici che fluivano in spazi statici, gentili per l’animo dell’essere umano. Badarono al vecchio cemento consunto e il grigiore del luogo derivante dal materiale con cui era costruito.

La poesia costruita, immaginata, disegnata e ancora prima discussa non venne percepita minimamente ai sensi dei miei due amici di viaggio. Così proseguii la visita in solitaria tra le superfici rugose di Villaggio Matteotti progettato da Giancarlo De Carlo tra il 1969 e il 1975.

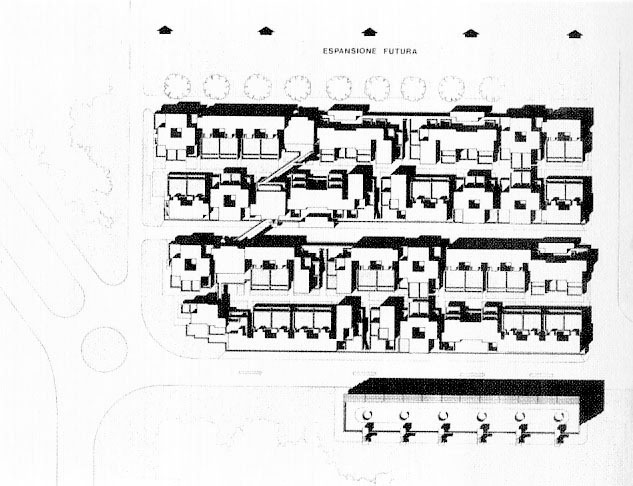

Apparentemente, semplice edilizia abitativa in linea che si sviluppa per un’altezza di quattro piani fuori terra. Blocchi residenziali sono separati a volte da strade carrabili e altre da strade pedonali. Diverse tipologie di appartamenti: per grandezza, sviluppati su un piano o due, con giardino di pertinenza al piano terra o terrazzo o con tetto-giardino.

Apparentemente.

Ma dietro l’apparenza, se spronati dalla curiosità si potrebbe rivelare qualcosa di più profondo e carico di significato.

“La gloria della città non ha mai avuto origine né dalla «dimensione conforme» prestabilita dai loro perimetri né dalle «griglie» imposte ai loro tessuti. La gloria della città dipende dall’immaginazione dei cittadini e questa, a sua volta, dai circuiti di esperienze e di scambi di cui sono partecipi: dipende in definitiva, dalle energie dei luoghi.” – G.D.C.

Ponti, vani scala, percorsi pedonali: ciò che in un progetto per abitazioni potrebbero essere considerati elementi in secondo piano, slegati tra loro, qui sono un tutt’uno e accompagnano il visitatore, o abitante del villaggio, attraverso una successione di ambienti. Indiscutibilmente viene stimolata l’azione umana, a volte in modo imprevedibile. Forse qui tutto nasce dalla sconnessione fisica tra percorso pedonale e strada carrabile. Il primo, senza ostacoli, si sviluppa per tutto il progetto con una serie di ponti sospesi sopra i tetti delle automobili che scorrono veloci.

Accade così che Lucia, madre di Giuseppe (personaggi inventati), avrà meno timore nel lasciar giocare suo figlio di cinque anni fuori la porta di casa conAlessandra l’amica di scuola e vicina di casa. Giuseppe e Alessandra, potranno così ogni mattina con tutta tranquillità raggiungere la scuola materna sotto gli occhi vigili delle loro madri. Ebbene si perché scuole materne, sale poli-funzionali, bar, ristoranti, lavanderie sono collocati in modo calibrato e pensato all’interno di questo villaggio.

“Credo che l’architettura araba mi sia rimasta impressa nell’immaginazione: le concretizzazioni di spazi che si compenetrano, la non differenza di sostanza tra aperto e chiuso, tra spazio edificato e spazio aperto abitato. La città araba è composta da luoghi dove le attività sono tutte intrecciate: non fare nulla e lavorare sono quasi la stessa cosa, come commerciare, pescare, giocare a trik-trak, leggere la mano…” – G.D.C.

L’atmosfera che si respira non è quella di una quartiere dormitorio. Si respirano le grida giocose dei bambini. Il profumo di bucato delle lenzuola appena stese al sole. L’odore di sigaretta di qualche inquilino che fuma all’aria aperta nelle terrazze. Si respira la vita, il vivere quotidiano.

Ma a volte i sensi ingannano e da questi luoghi, forse talmente saturi di sapienza, solo un’architetto è in grado di leggere la profondità di significato, avendo l’obbligo, allo stesso tempo, di trasmetterlo a chi non lo è. Non è questo, con ogni probabilità, uno dei presupposti dell’ “architettura partecipata” che Giancarlo De Carlo ha usato come strategia per il progetto del Villaggio Matteotti?

Sento il vibrare della luce su questi mattoni che hanno una loro tessitura danese. Prima, nel salire per la scalinata e poi, nell’attraversare la soglia, percepisco di entrare in un edificio di una cultura differente. Non solo per la tecnica con cui viene posato il mattone, ma anche per gli accostamenti dei materiali, la scala metrica con con cui vengono misurati e pensati i diversi ambienti. Siamo in Italia, Roma più precisamente, ma l’Accademia di Danimarca di Kay Fisker, architetto danese, riesce a legare con il contesto e allo stesso tempo a trasportare i sensi fuori l’Italia. Sarà per i profumi culinari che ancora aleggiano nell’aria della cucina dove gli artisti danesi hanno appena finito di pranzare. Ma questo edificio riesce a disegnare l’attività quotidiana, anche banale se vogliamo, che i suoi abitanti svolgono al suo interno. È da queste attività che vorrei che vedessimo per un istante questo edificio con occhi da non architetti, anzi per meglio dire, cerchiamo di viverla con i sensi di normali cittadini. Tralasciamo i concetti e gli -ismi a cui si potrebbe associarla o da cui deriva. Vorrei semplicemente narrare ciò che a mio avviso sia il modo più corretto per vivere un’architettura e conoscerla nell’animo, senza pregiudizi. Un atto di rispetto più che di impertinenza. Sarà che sento mia la frase di Keith Haring: “ mi piacerebbe non aver visto, né letto, né ascoltato mai niente… e poi creare qualcosa“.

Percorrere il corridoio d‘ingresso, definito da un soffitto che comprime il percorso. Ma vi è ha una via di fuga per lo sguardo, proprio li davanti a noi, come fosse un quadro di luce. Qui la luce e i mattoni sembrano fare l’amore. Come lo yin e lo yang, complementari, si completano a vicenda. Danno il giusto valore l’uno all’altra. E come il nostro respiro, il diaframma si comprime e si dilata. Proseguiamo e, più avanti, una stretta scala ci accompagna in una biblioteca dove il nostro corpo si sente più leggero, il soffitto si espande verso l’alto e non comprime più, ma definisce uno spazio dove la forza di gravità sembra essere assente.

Il percorso cosi continua negli altri luoghi dell’Accademia definiti da una successione di aggettivi: stretto, ampio, basso, alto, buio, luminoso … che Fisker è riuscito a calibrare e trovare loro il giusto equilibrio per far percepire la variazione dei vari ambienti. Non ci troviamo in prossimità di un’architettura che ricerca attraverso l’uso di diversi linguaggi la stravagante originalità. Con timidezza lascia scoprire il suo carattere introverso regalando la meraviglia che nasconde nel suo cuore. La corte è il centro, dove tutti gli ambienti rivolgono il loro sguardo. Quasi in modo magnetico, è il vuoto che alimenta il carattere di ogni volume che definisce l’Accademia di Danimarca. Ma ciò che poteva sembrare un hortus conclusus chiuso in se, in realtà apre la vista al di fuori. Forse proprio per rispettare la terra in cui è ospite, diventa essa stessa la cornice da cui ammirare lo scenario romano. Si svela cosi anche un ulteriore carattere dell’Accademia, ha decisamente un impostazione urbana: un vuoto che lega gli elementi della sua comunità e il paesaggio naturale e antropizzato da cui nasce.

Vorrei accostare due architetti alla figura di Fisker: Alvar Aalto e Louis Kahn. L’architettura come mediazione, per il primo. L’architettura che si occupa di dare giusta risposta all’ istituzione, per quanto riguarda il secondo. In quest’opera, Fisker riesce a far si che l’architettura sia l’elemento di mediazione tra uomo e natura ( contesto ) e allo stesso tempo individua nell’Accademia di Danimarca, una precisa istituzione da cui può attingere una predeterminata forma e della quale il cittadino, non architetto, può ricondurre la natura tipologica di un determinato edificio che caratterizza il suo vivere quotidiano nella città. Credo che la strada intrapresa da Alvar Aalto, la strada intimistica, sia la stessa che percorre Kay Fisker. L’intimismo che soffoca la voce della stravaganza e del diverso dalla propria cultura e esaltando la quotidianità e l’ordinario dando ascolto anche al mondo delle emozioni e degli stati d’animo. Trovo perfettamente odierno tale atteggiamento e ciò si può riscontrare anche nelle parole scritte da Nicola Di Battista in Domus: un’architettura non è, non può e non deve mai essere la ricerca del nuovo per il nuovo, la ricerca del bizzarro; l’architettura è tutto il contrario.

Fermarsi? Impedire all’essere umano di innovare affinché queste innovazioni non compromettano la stabilità raggiunta? Questa stabilità che sembra essere sempre in procinto di perdere quel delicato e rassicurante equilibrio di un determinato modo di vivere. Il cambiamento svela le paure che si celano dietro lo spirito dell’essere umano, a volte viene accettato con enfasi, in altri casi incute timore e visto con pregiudizio e solo con il tempo sarà riconosciuto e accettato. Come osserva il fisico tedesco Max Plank in campo scientifico, “una nuova verità scientifica non trionfa convincendo i suoi oppositori, e facendo loro vedere la luce, ma piuttosto perché i suoi oppositori alla fine muoiono, e cresce una nuova generazione che è abituata ad essa”.

L’evoluzione comportamentale, scientifica, artistica, tecnologica, informatica dell’essere umano è possibile solo se esso si ritiene pronto ad accettare o meno l’ uso di nuove scoperte nella vita di tutti i giorni. “La consapevolezza è il pre-requisito a tutte le modifiche accettabili della teoria. Tutto comincia nella mente della persona”, queste le parole dello storico e filosofo Thomas Kuhn il quale è stato in grado di elargire una spiegazione utile alla comprensione delle rivoluzioni scientifiche. Kuhn sostiene che il progresso scientifico non è un’evoluzione, ma piuttosto è una “serie di pacifici interludi interrotti da violente rivoluzioni intellettuali“, e in queste rivoluzioni “una visione concettuale del mondo è sostituita da un’altra”. Nello spiegare la sua tesi, introduce il termine paradigma con il quale intende l’ insieme di teorie, leggi e strumenti che definiscono una tradizione di ricerca in cui le teorie sono accettate universalmente.

Una delle implicazioni più importanti della tesi di Kuhn è che una teoria non ne rimpiazza un’altra perché quest’ultima è falsa ma semplicemente perché c’è stato un cambiamento totale della visione del mondo. Cambiare paradigma significa riconcettualizzare il mondo, operare, come diceva Kuhn, una sorta di Gestalt switch. Il salto di paradigma è un cambiamento da un modo di pensare ad un’altro. È una trasformazione, una sorta di metamorfosi. Esso non accade, ma piuttosto è guidato da agenti di cambio.

Questa successione paradigmatica è valida e applicabile anche al campo architettonico. Ciò è determinato dal fatto che il comportamento dell’uomo, i mutamenti del modo di vivere si riflettono parallelamente agli ambienti e i luoghi progettati dagli architetti.

”Cogliere l’ispirazione presente in ognuno degli innumerevoli mezzi di espressione dell’Uomo, lavorare a partire dalle nostre mani, dai nostri occhi, dai piedi, dalla pancia, a partire dal nostro modo di muoverci, invece che basarci su norme statiche e regole accettate semplicemente perché comuni; questo è il cammino verso un’architettura che sia tanto varia quanto umana. È necessario essere in sintonia con il proprio tempo e con il proprio contesto, e trovare ispirazione nelle sfide che ci si presentano, affinché i dati e i diversi fattori in questione trovino una unità e si traducano in linguaggio architettonico. ”

Dalle parole di Jørn Utzon trapela questa volontà, come architetto, di lasciarsi ispirare da ciò che lo circonda. Cerca di comprendere come sia sviluppato il modo di vivere delle persone e allo stesso tempo indaga il progredire dei metodi costruttivi.

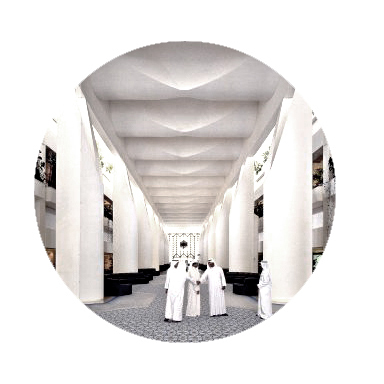

Cercando di affrontare un esempio concreto, l’edificio della sede del Parlamento Nazionale in Kuwait di Jørn Utzon può risultare utile per illustrare ciò che in architettura si possa definire cambio di paradigma. L’architetto danese ha saputo leggere il linguaggio architettonico che caratterizza il patrimonio del Kuwait e re-interpretarlo con materiali e tecniche costruttive nuove. L’uso prevalente del cemento, l’assenza di tradizionali ornamenti non sono forse dei cambi di paradigma accettati per la realizzazione di questo progetto?

Probabilmente il cambio di paradigma: tecnologie e tecniche costruttive non appartenenti al Kuwait, ha permesso un evolversi dello spazio architettonico di questo paese. Allo stesso tempo, l’architetto ha saputo rispettare quei paradigmi ancora attuali: il modo di vivere di quel determinato luogo.

Così, il ciclo dei paradigmi introdotto da Kuhn in ambito scientifico, risulta senza dubbio avere la stessa valenza in quello architettonico. E anche qui, sarà il tempo a determinare quali paradigmi verranno presi in considerazione e accettati.

I mutamenti che si susseguono in un arco temporale, andando così a definire un cambio di paradigma (Thomas Kuhn), possono essere in disarmonia tra di loro o più semplicemente avere degli obiettivi diametralmente opposti.

Il XX secolo, in ambito architettonico, è stato caratterizzato da scontri di questo genere. Nacquero movimenti che abbracciavano al proprio interno esponenti con lo stesso presupposto ideologico ma con una differente metodologia progettuale nel perseguire tale scopo.

È possibile prendere l’Espressionismo per affrontare un esempio concreto.

Mies van der Rohe e Hugo Häring, entrambi esponenti del su citato movimento e pur se inizialmente colleghi di lavoro nello stesso studio, con il tempo incominciarono ad affrontare e sviluppare i temi architettonici con un differente approccio.

Si intende fornire una spiegazione di ciò appena enunciato rivolgendo uno sguardo più attento alla figura di Hugo Häring.

Perché Häring? A differenza di architetti più noti, le sue idee non avranno un’ampia divulgazione mediatica. Egli si convinse che ogni edificio deve essere sviluppato secondo le specifiche esigenze del sito e del cliente. Ma la difficile applicabilità sul piano didattico dell’esperienza progettuale e degli scritti di Häring, con la conseguente impossibilità di estrapolarne un metodo competitivo, costituisce il limite storico della sua figura ridimensionandone la portata di personaggio per molti aspetti scomodo, ma di grande interesse per chiarire l’atmosfera ricca di fermenti della Germania con temporali interni del dibattito architettonico allora in corso.

La sua architettura rappresenta un momento di frattura rispetto alla produzione contemporanea e assume un significato di rifiuto del livellamento formale che si andava delineando col razionalismo.

Le forme libere, sinuose, apparentemente casuali, ma in realtà legate ad un elaborato processo di pensiero che caratterizzò l’opera di Häring, possono sembrare immotivate se si prescinde dalle implicazioni teoriche che le sottendono; esse esprimono il rifiuto di principi applicabili sempre e dovunque e, al contrario, sono legate a considerazioni di natura psicologica e comportamentale.

In molti scritti Häring dichiara che l’uso strumentale della geometria rappresenta un apriorismo inaccettabile e che le forme funzionali sfuggono ad ogni geometrizzazione: “Quando Le Corbusier dice che la forma architettonica dovrebbe essere basata sulla geometria, egli introduce un punto di vista esterno. Egli non sviluppa i suoi progetti dall’interno…” e più dettagliatamente: “Noi vogliamo indagare le cose e far loro proprio forma. E contraddittorio dar loro una forma, determinarla dall’esterno, trasferire su di esse una qualunque legalità derivata, far loro violenza. Abbiamo sbagliato quando le abbiamo trasformate in teatro e dimostrazioni storiche, ma altrettanto abbiamo sbagliato trasformandole in oggetti dei nostri capricci individuali. Le figure geometriche non sono forme né configurazioni originali. Sono al contrario astrazioni, strutturazione obbedienti a leggi. Imporre figura geometrica alle cose significa: farle tutte uguali; meccanizzarle. Meccanizzare le cose vuol dire meccanizzare la loro vita cioè ucciderle”. Häring in realtà non rifiuta la forma geometrica in sé, ma la predeterminazione della forma attraverso leggi geometriche.

In Hugo Häring il tentativo di comporre le polarità espressive e funzionale della forma ha luogo a partire da un lavoro sulla pianta. Häring elabora planimetrie mistilinee traversate da tensioni e torsioni, figure conchiuse spesso concatenate tra loro, che in alzato corrispondono a volumetrie rese aspre dall’inarmonica convivenza di corpi squadrati e corpi arrotondati o ogivali, da dislivelli improvvisi, da accostamenti di materiali diversi.

Nella fattoria Garkau, moderno e rurale sono mescolati in una singolare ibridazione, la medesima che si determina nel porre a stretto contatto il controllo e l’ottimizzazione degli spazi. La chiusura dei volumi e la loro scura colorazione indicano come il funktionelles Bauen di Häring si ponga esplicitamente in polemica con la tendenza alla trasparenza e allo sbancamento delle facciate che proprio quegli anni si impone quale estetica ufficiale della funzionalità.

Intendeva l’edilizia come elemento di vitalità piuttosto che di repressione. Ciò significava che la latente e tirannia della griglia ortogonale normativa doveva sempre essere spezzata e alterata quando la peculiarità del luogo o il programma funzionale lo esigevano.

Quindi, nonostante una tendenza chiaramente espressionista, Häring restò profondamente interessato all’origine interno della forma, a ciò che egli definiva l’ Organwerk, o essenza programmatica dell’organismo, visto come opposto della sua espressione esterna, o Gestaltwerk.

È possibile cosi riscontrare una dualità all’interno di un frangente temporale in cui avviene un cambio di paradigma. Probabilmente questo è naturale che avvenga, dovuta alla sensibilità soggettiva di ogni essere umano.

Bibliografia

Biraghi Marco – Storia dell’architettura contemporanea I – Einaudi

Bucciarelli Piergiacomo – Hugo Häring, Impegno nella ricerca organica – edizioni Dedalo

Frampton Kenneth – Storia dell’architettura moderna – Zanichelli